Archivo de la categoría: Santo Padre Benedicto XVI: 95 Catequesis (Años 2011, 2012 y 2013)

91 de 95 – Catequesis del Santo Padre Benedicto XVI: Yo creo en Dios: el Padre todopoderoso

91 DE 95 – CATEQUESIS DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI: YO CREO EN DIOS: EL PADRE TODOPODEROSO

AUDIENCIA GENERAL DEL 30 DE ENERO DE 2013

Yo creo en Dios: el Padre todopoderoso

Queridos hermanos y hermanas:

En la catequesis del miércoles pasado

nos detuvimos en las palabras iniciales del Credo: «Creo en Dios». Pero

la profesión de fe especifica esta afirmación: Dios es el Padre

todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Así que desearía

reflexionar ahora con vosotros sobre la primera, fundamental, definición

de Dios que el Credo nos presenta: Él es Padre.

nos detuvimos en las palabras iniciales del Credo: «Creo en Dios». Pero

la profesión de fe especifica esta afirmación: Dios es el Padre

todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Así que desearía

reflexionar ahora con vosotros sobre la primera, fundamental, definición

de Dios que el Credo nos presenta: Él es Padre.

No es siempre fácil hablar hoy de

paternidad. Sobre todo en el mundo occidental, las familias disgregadas,

los compromisos de trabajo cada vez más absorbentes, las preocupaciones

y a menudo el esfuerzo de hacer cuadrar el balance familiar, la

invasión disuasoria de los mass media en el interior de la

vivencia cotidiana: son algunos de los muchos factores que pueden

impedir una serena y constructiva relación entre padres e hijos. La

comunicación es a veces difícil, la confianza disminuye y la relación

con la figura paterna puede volverse problemática; y entonces también se

hace problemático imaginar a Dios como un padre, al no tener modelos

adecuados de referencia. Para quien ha tenido la experiencia de un padre

demasiado autoritario e inflexible, o indiferente y poco afectuoso, o

incluso ausente, no es fácil pensar con serenidad en Dios como Padre y

abandonarse a Él con confianza.

paternidad. Sobre todo en el mundo occidental, las familias disgregadas,

los compromisos de trabajo cada vez más absorbentes, las preocupaciones

y a menudo el esfuerzo de hacer cuadrar el balance familiar, la

invasión disuasoria de los mass media en el interior de la

vivencia cotidiana: son algunos de los muchos factores que pueden

impedir una serena y constructiva relación entre padres e hijos. La

comunicación es a veces difícil, la confianza disminuye y la relación

con la figura paterna puede volverse problemática; y entonces también se

hace problemático imaginar a Dios como un padre, al no tener modelos

adecuados de referencia. Para quien ha tenido la experiencia de un padre

demasiado autoritario e inflexible, o indiferente y poco afectuoso, o

incluso ausente, no es fácil pensar con serenidad en Dios como Padre y

abandonarse a Él con confianza.

Pero la revelación bíblica ayuda a

superar estas dificultades hablándonos de un Dios que nos muestra qué

significa verdaderamente ser «padre»; y es sobre todo el Evangelio lo

que nos revela este rostro de Dios como Padre que ama hasta el don del

propio Hijo para la salvación de la humanidad. La referencia a la figura

paterna ayuda por lo tanto a comprender algo del amor de Dios, que sin

embargo sigue siendo infinitamente más grande, más fiel, más total que

el de cualquier hombre. «Si a alguno de vosotros le pide su hijo pan,

¿le dará una piedra? —dice Jesús para mostrar a los discípulos el rostro

del Padre—; y si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Pues si

vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos,

¡cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los

que le piden!» (Mt 7, 9-11; cf. Lc 11, 11-13). Dios nos es Padre porque nos ha bendecido y elegido antes de la creación del mundo (cf. Ef 1, 3-6), nos ha hecho realmente sus hijos en Jesús (cf.1 Jn 3, 1). Y, como Padre, Dios acompaña con amor nuestra existencia, dándonos su Palabra, su enseñanza, su gracia, su Espíritu.

superar estas dificultades hablándonos de un Dios que nos muestra qué

significa verdaderamente ser «padre»; y es sobre todo el Evangelio lo

que nos revela este rostro de Dios como Padre que ama hasta el don del

propio Hijo para la salvación de la humanidad. La referencia a la figura

paterna ayuda por lo tanto a comprender algo del amor de Dios, que sin

embargo sigue siendo infinitamente más grande, más fiel, más total que

el de cualquier hombre. «Si a alguno de vosotros le pide su hijo pan,

¿le dará una piedra? —dice Jesús para mostrar a los discípulos el rostro

del Padre—; y si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Pues si

vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos,

¡cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los

que le piden!» (Mt 7, 9-11; cf. Lc 11, 11-13). Dios nos es Padre porque nos ha bendecido y elegido antes de la creación del mundo (cf. Ef 1, 3-6), nos ha hecho realmente sus hijos en Jesús (cf.1 Jn 3, 1). Y, como Padre, Dios acompaña con amor nuestra existencia, dándonos su Palabra, su enseñanza, su gracia, su Espíritu.

Él —como revela Jesús— es el Padre que

alimenta a los pájaros del cielo sin que estos tengan que sembrar y

cosechar, y cubre de colores maravillosos las flores del campo, con

vestidos más bellos que los del rey Salomón (cf. Mt 6, 26-32; Lc 12,

24-28); y nosotros —añade Jesús— valemos mucho más que las flores y los

pájaros del cielo. Y si Él es tan bueno que hace «salir su sol sobre

malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos» (Mt 5,

45), podremos siempre, sin miedo y con total confianza, entregarnos a su

perdón de Padre cuando erramos el camino. Dios es un Padre bueno que

acoge y abraza al hijo perdido y arrepentido (cf. Lc 15, 11 ss), da gratuitamente a quienes piden (cf. Mt 18, 19; Mc 11, 24; Jn 16, 23) y ofrece el pan del cielo y el agua viva que hace vivir eternamente (cf. Jn 6, 32.51.58).

alimenta a los pájaros del cielo sin que estos tengan que sembrar y

cosechar, y cubre de colores maravillosos las flores del campo, con

vestidos más bellos que los del rey Salomón (cf. Mt 6, 26-32; Lc 12,

24-28); y nosotros —añade Jesús— valemos mucho más que las flores y los

pájaros del cielo. Y si Él es tan bueno que hace «salir su sol sobre

malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos» (Mt 5,

45), podremos siempre, sin miedo y con total confianza, entregarnos a su

perdón de Padre cuando erramos el camino. Dios es un Padre bueno que

acoge y abraza al hijo perdido y arrepentido (cf. Lc 15, 11 ss), da gratuitamente a quienes piden (cf. Mt 18, 19; Mc 11, 24; Jn 16, 23) y ofrece el pan del cielo y el agua viva que hace vivir eternamente (cf. Jn 6, 32.51.58).

Por ello el orante del Salmo 27,

rodeado de enemigos, asediado de malvados y calumniadores, mientras

busca ayuda en el Señor y le invoca, puede dar su testimonio lleno de fe

afirmando: «Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá»

(v. 10). Dios es un Padre que no abandona jamás a sus hijos, un Padre

amoroso que sostiene, ayuda, acoge, perdona, salva, con una fidelidad

que sobrepasa inmensamente la de los hombres, para abrirse a dimensiones

de eternidad. «Porque su amor es para siempre», como sigue repitiendo

de modo letánico, en cada versículo, el Salmo 136, recorriendo

toda la historia de la salvación. El amor de Dios Padre no desfallece

nunca, no se cansa de nosotros; es amor que da hasta el extremo, hasta

el sacrificio del Hijo. La fe nos da esta certeza, que se convierte en

una roca segura en la construcción de nuestra vida: podemos afrontar

todos los momentos de dificultad y de peligro, la experiencia de la

oscuridad de la crisis y del tiempo de dolor, sostenidos por la

confianza en que Dios no nos deja solos y está siempre cerca, para

salvarnos y llevarnos a la vida eterna.

rodeado de enemigos, asediado de malvados y calumniadores, mientras

busca ayuda en el Señor y le invoca, puede dar su testimonio lleno de fe

afirmando: «Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá»

(v. 10). Dios es un Padre que no abandona jamás a sus hijos, un Padre

amoroso que sostiene, ayuda, acoge, perdona, salva, con una fidelidad

que sobrepasa inmensamente la de los hombres, para abrirse a dimensiones

de eternidad. «Porque su amor es para siempre», como sigue repitiendo

de modo letánico, en cada versículo, el Salmo 136, recorriendo

toda la historia de la salvación. El amor de Dios Padre no desfallece

nunca, no se cansa de nosotros; es amor que da hasta el extremo, hasta

el sacrificio del Hijo. La fe nos da esta certeza, que se convierte en

una roca segura en la construcción de nuestra vida: podemos afrontar

todos los momentos de dificultad y de peligro, la experiencia de la

oscuridad de la crisis y del tiempo de dolor, sostenidos por la

confianza en que Dios no nos deja solos y está siempre cerca, para

salvarnos y llevarnos a la vida eterna.

Es en el Señor Jesús donde se muestra en

plenitud el rostro benévolo del Padre que está en los cielos. Es

conociéndole a Él como podemos conocer también al Padre (cf. Jn 8, 19; 14, 7), y viéndole a Él podemos ver al Padre, porque Él está en el Padre y el Padre en Él (cf. Jn 14, 9.11). Él es «imagen del Dios invisible», como le define el himno de la Carta a los Colosenses,

«primogénito de toda criatura… primogénito de los que resucitan entre

los muertos», por medio del cual «hemos recibido la redención, el perdón

de los pecados» y la reconciliación de todas las cosas, «las del cielo y

las de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz» (cf. Col 1, 13-20).

plenitud el rostro benévolo del Padre que está en los cielos. Es

conociéndole a Él como podemos conocer también al Padre (cf. Jn 8, 19; 14, 7), y viéndole a Él podemos ver al Padre, porque Él está en el Padre y el Padre en Él (cf. Jn 14, 9.11). Él es «imagen del Dios invisible», como le define el himno de la Carta a los Colosenses,

«primogénito de toda criatura… primogénito de los que resucitan entre

los muertos», por medio del cual «hemos recibido la redención, el perdón

de los pecados» y la reconciliación de todas las cosas, «las del cielo y

las de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz» (cf. Col 1, 13-20).

La fe en Dios Padre pide creer en el

Hijo, bajo la acción del Espíritu, reconociendo en la Cruz que salva el

desvelamiento definitivo del amor divino. Dios nos es Padre dándonos a

su Hijo; Dios nos es Padre perdonando nuestro pecado y llevándonos al

gozo de la vida resucitada; Dios nos es Padre dándonos el Espíritu que

nos hace hijos y nos permite llamarle, de verdad, «Abba, Padre» (cf.Rm 8, 15). Por ello Jesús, enseñándonos a orar, nos invita a decir «Padre Nuestro» (Mt 6, 9-13; cf. Lc 11, 2-4).

Hijo, bajo la acción del Espíritu, reconociendo en la Cruz que salva el

desvelamiento definitivo del amor divino. Dios nos es Padre dándonos a

su Hijo; Dios nos es Padre perdonando nuestro pecado y llevándonos al

gozo de la vida resucitada; Dios nos es Padre dándonos el Espíritu que

nos hace hijos y nos permite llamarle, de verdad, «Abba, Padre» (cf.Rm 8, 15). Por ello Jesús, enseñándonos a orar, nos invita a decir «Padre Nuestro» (Mt 6, 9-13; cf. Lc 11, 2-4).

Entonces la paternidad de Dios es amor infinito, ternura que se inclina hacia nosotros, hijos débiles, necesitados de todo. El Salmo103,

el gran canto de la misericordia divina, proclama: «Como un padre

siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por los que lo

temen; porque Él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro»

(vv. 13-14). Es precisamente nuestra pequeñez, nuestra débil naturaleza

humana, nuestra fragilidad lo que se convierte en llamamiento a la

misericordia del Señor para que manifieste su grandeza y ternura de

Padre ayudándonos, perdonándonos y salvándonos.

el gran canto de la misericordia divina, proclama: «Como un padre

siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por los que lo

temen; porque Él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro»

(vv. 13-14). Es precisamente nuestra pequeñez, nuestra débil naturaleza

humana, nuestra fragilidad lo que se convierte en llamamiento a la

misericordia del Señor para que manifieste su grandeza y ternura de

Padre ayudándonos, perdonándonos y salvándonos.

Y Dios responde a nuestro llamamiento

enviando a su Hijo, que muere y resucita por nosotros; entra en nuestra

fragilidad y obra lo que el hombre, solo, jamás habría podido hacer:

toma sobre Sí el pecado del mundo, como cordero inocente, y vuelve a

abrirnos el camino hacia la comunión con Dios, nos hace verdaderos hijos

de Dios. Es ahí, en el Misterio pascual, donde se revela con toda su

luminosidad el rostro definitivo del Padre. Y es ahí, en la Cruz

gloriosa, donde acontece la manifestación plena de la grandeza de Dios

como «Padre todopoderoso».

enviando a su Hijo, que muere y resucita por nosotros; entra en nuestra

fragilidad y obra lo que el hombre, solo, jamás habría podido hacer:

toma sobre Sí el pecado del mundo, como cordero inocente, y vuelve a

abrirnos el camino hacia la comunión con Dios, nos hace verdaderos hijos

de Dios. Es ahí, en el Misterio pascual, donde se revela con toda su

luminosidad el rostro definitivo del Padre. Y es ahí, en la Cruz

gloriosa, donde acontece la manifestación plena de la grandeza de Dios

como «Padre todopoderoso».

Pero podríamos preguntarnos: ¿cómo es

posible pensar en un Dios omnipotente mirando hacia la Cruz de Cristo?

¿Hacia este poder del mal que llega hasta el punto de matar al Hijo de

Dios? Nosotros querríamos ciertamente una omnipotencia divina según

nuestros esquemas mentales y nuestros deseos: un Dios «omnipotente» que

resuelva los problemas, que intervenga para evitarnos las dificultades,

que venza los poderes adversos, que cambie el curso de los

acontecimientos y anule el dolor. Así, diversos teólogos dicen hoy que

Dios no puede ser omnipotente; de otro modo no habría tanto sufrimiento,

tanto mal en el mundo. En realidad, ante el mal y el sufrimiento, para

muchos, para nosotros, se hace problemático, difícil, creer en un Dios

Padre y creerle omnipotente; algunos buscan refugio en ídolos, cediendo a

la tentación de encontrar respuesta en una presunta omnipotencia

«mágica» y en sus ilusorias promesas.

posible pensar en un Dios omnipotente mirando hacia la Cruz de Cristo?

¿Hacia este poder del mal que llega hasta el punto de matar al Hijo de

Dios? Nosotros querríamos ciertamente una omnipotencia divina según

nuestros esquemas mentales y nuestros deseos: un Dios «omnipotente» que

resuelva los problemas, que intervenga para evitarnos las dificultades,

que venza los poderes adversos, que cambie el curso de los

acontecimientos y anule el dolor. Así, diversos teólogos dicen hoy que

Dios no puede ser omnipotente; de otro modo no habría tanto sufrimiento,

tanto mal en el mundo. En realidad, ante el mal y el sufrimiento, para

muchos, para nosotros, se hace problemático, difícil, creer en un Dios

Padre y creerle omnipotente; algunos buscan refugio en ídolos, cediendo a

la tentación de encontrar respuesta en una presunta omnipotencia

«mágica» y en sus ilusorias promesas.

Pero la fe en Dios omnipotente nos

impulsa a recorrer senderos bien distintos: aprender a conocer que el

pensamiento de Dios es diferente del nuestro, que los caminos de Dios

son otros respecto a los nuestros (cf. Is 55, 8) y también su

omnipotencia es distinta: no se expresa como fuerza automática o

arbitraria, sino que se caracteriza por una libertad amorosa y paterna.

En realidad, Dios, creando criaturas libres, dando libertad, renunció a

una parte de su poder, dejando el poder de nuestra libertad. De esta

forma Él ama y respeta la respuesta libre de amor a su llamada. Como

Padre, Dios desea que nos convirtamos en sus hijos y vivamos como tales

en su Hijo, en comunión, en plena familiaridad con Él. Su omnipotencia

no se expresa en la violencia, no se expresa en la destrucción de cada

poder adverso, como nosotros deseamos, sino que se expresa en el amor,

en la misericordia, en el perdón, en la aceptación de nuestra libertad y

en el incansable llamamiento a la conversión del corazón, en una

actitud sólo aparentemente débil —Dios parece débil, si pensamos en

Jesucristo que ora, que se deja matar. Una actitud aparentemente débil,

hecha de paciencia, de mansedumbre y de amor, demuestra que éste es el

verdadero modo de ser poderoso. ¡Este es el poder de Dios! ¡Y este poder

vencerá! El sabio del Libro de la Sabiduría se dirige así a

Dios: «Te compadeces de todos, porque todo lo puedes y pasas por alto

los pecados de los hombres para que se arrepientan. Amas a todos los

seres… Tú eres indulgente con todas las cosas, porque son tuyas, Señor,

amigo de la vida» (11, 23-24a.26).

impulsa a recorrer senderos bien distintos: aprender a conocer que el

pensamiento de Dios es diferente del nuestro, que los caminos de Dios

son otros respecto a los nuestros (cf. Is 55, 8) y también su

omnipotencia es distinta: no se expresa como fuerza automática o

arbitraria, sino que se caracteriza por una libertad amorosa y paterna.

En realidad, Dios, creando criaturas libres, dando libertad, renunció a

una parte de su poder, dejando el poder de nuestra libertad. De esta

forma Él ama y respeta la respuesta libre de amor a su llamada. Como

Padre, Dios desea que nos convirtamos en sus hijos y vivamos como tales

en su Hijo, en comunión, en plena familiaridad con Él. Su omnipotencia

no se expresa en la violencia, no se expresa en la destrucción de cada

poder adverso, como nosotros deseamos, sino que se expresa en el amor,

en la misericordia, en el perdón, en la aceptación de nuestra libertad y

en el incansable llamamiento a la conversión del corazón, en una

actitud sólo aparentemente débil —Dios parece débil, si pensamos en

Jesucristo que ora, que se deja matar. Una actitud aparentemente débil,

hecha de paciencia, de mansedumbre y de amor, demuestra que éste es el

verdadero modo de ser poderoso. ¡Este es el poder de Dios! ¡Y este poder

vencerá! El sabio del Libro de la Sabiduría se dirige así a

Dios: «Te compadeces de todos, porque todo lo puedes y pasas por alto

los pecados de los hombres para que se arrepientan. Amas a todos los

seres… Tú eres indulgente con todas las cosas, porque son tuyas, Señor,

amigo de la vida» (11, 23-24a.26).

Sólo quien es verdaderamente poderoso

puede soportar el mal y mostrarse compasivo; sólo quien es

verdaderamente poderoso puede ejercer plenamente la fuerza del amor. Y

Dios, a quien pertenecen todas las cosas porque todo ha sido hecho por

Él, revela su fuerza amando todo y a todos, en una paciente espera de la

conversión de nosotros, los hombres, a quienes desea tener como hijos.

Dios espera nuestra conversión. El amor omnipotente de Dios no conoce

límites; tanto que «no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó

por todos nosotros» (Rm 8, 32). La omnipotencia del amor no es

la del poder del mundo, sino la del don total, y Jesús, el Hijo de Dios,

revela al mundo la verdadera omnipotencia del Padre dando la vida por

nosotros, pecadores. He aquí el verdadero, auténtico y perfecto poder

divino: responder al mal no con el mal, sino con el bien; a los insultos

con el perdón; al odio homicida con el amor que hace vivir. Entonces el

mal verdaderamente está vencido, porque lo ha lavado el amor de Dios;

entonces la muerte ha sido derrotada definitivamente, porque se ha

transformado en don de la vida. Dios Padre resucita al Hijo: la muerte,

la gran enemiga (cf. 1 Co 15, 26), es engullida y privada de su veneno (cf. 1 Co 15, 54-55), y nosotros, liberados del pecado, podemos acceder a nuestra realidad de hijos de Dios.

puede soportar el mal y mostrarse compasivo; sólo quien es

verdaderamente poderoso puede ejercer plenamente la fuerza del amor. Y

Dios, a quien pertenecen todas las cosas porque todo ha sido hecho por

Él, revela su fuerza amando todo y a todos, en una paciente espera de la

conversión de nosotros, los hombres, a quienes desea tener como hijos.

Dios espera nuestra conversión. El amor omnipotente de Dios no conoce

límites; tanto que «no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó

por todos nosotros» (Rm 8, 32). La omnipotencia del amor no es

la del poder del mundo, sino la del don total, y Jesús, el Hijo de Dios,

revela al mundo la verdadera omnipotencia del Padre dando la vida por

nosotros, pecadores. He aquí el verdadero, auténtico y perfecto poder

divino: responder al mal no con el mal, sino con el bien; a los insultos

con el perdón; al odio homicida con el amor que hace vivir. Entonces el

mal verdaderamente está vencido, porque lo ha lavado el amor de Dios;

entonces la muerte ha sido derrotada definitivamente, porque se ha

transformado en don de la vida. Dios Padre resucita al Hijo: la muerte,

la gran enemiga (cf. 1 Co 15, 26), es engullida y privada de su veneno (cf. 1 Co 15, 54-55), y nosotros, liberados del pecado, podemos acceder a nuestra realidad de hijos de Dios.

Por lo tanto cuando decimos «Creo en Dios

Padre todopoderoso», expresamos nuestra fe en el poder del amor de Dios

que en su Hijo muerto y resucitado derrota el odio, el mal, el pecado y

nos abre a la vida eterna, la de los hijos que desean estar para

siempre en la «Casa del Padre». Decir «Creo en Dios Padre todopoderoso»,

en su poder, en su modo de ser Padre, es siempre un acto de fe, de

conversión, de transformación de nuestro pensamiento, de todo nuestro

afecto, de todo nuestro modo de vivir.

Padre todopoderoso», expresamos nuestra fe en el poder del amor de Dios

que en su Hijo muerto y resucitado derrota el odio, el mal, el pecado y

nos abre a la vida eterna, la de los hijos que desean estar para

siempre en la «Casa del Padre». Decir «Creo en Dios Padre todopoderoso»,

en su poder, en su modo de ser Padre, es siempre un acto de fe, de

conversión, de transformación de nuestro pensamiento, de todo nuestro

afecto, de todo nuestro modo de vivir.

Queridos hermanos y hermanas, pidamos al

Señor que sostenga nuestra fe, que nos ayude a encontrar verdaderamente

la fe y nos dé la fuerza de anunciar a Cristo crucificado y resucitado, y

de testimoniarlo en el amor a Dios y al prójimo. Y que Dios nos conceda

acoger el don de nuestra filiación, para vivir en plenitud las

realidades del Credo, en el abandono confiado al amor del Padre y a su misericordiosa omnipotencia, que es la verdadera omnipotencia y salva.

Señor que sostenga nuestra fe, que nos ayude a encontrar verdaderamente

la fe y nos dé la fuerza de anunciar a Cristo crucificado y resucitado, y

de testimoniarlo en el amor a Dios y al prójimo. Y que Dios nos conceda

acoger el don de nuestra filiación, para vivir en plenitud las

realidades del Credo, en el abandono confiado al amor del Padre y a su misericordiosa omnipotencia, que es la verdadera omnipotencia y salva.

95 de 95 – Catequesis del Santo Padre Benedicto XVI: Fue concebido por obra del Espíritu Santo

95 DE 95 – CATEQUESIS DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI: FUE CONCEBIDO POR OBRA DEL ESPÍRITU SANTO

AUDIENCIA GENERAL DEL 2 DE ENERO DE 2013

Fue concebido por obra del Espíritu Santo

Queridos hermanos y hermanas:

La Natividad del Señor

ilumina una vez más con su luz las tinieblas que con frecuencia

envuelven nuestro mundo y nuestro corazón, y trae esperanza y alegría.

¿De dónde viene esta luz? De la gruta de Belén, donde los pastores

encontraron a «María y a José, y al niño acostado en el pesebre» (Lc

2, 16). Ante esta Sagrada Familia surge otra pregunta más profunda:

¿cómo pudo aquel pequeño y débil Niño traer al mundo una novedad tan

radical como para cambiar el curso de la historia? ¿No hay, tal vez,

algo de misterioso en su origen que va más allá de aquella gruta?

ilumina una vez más con su luz las tinieblas que con frecuencia

envuelven nuestro mundo y nuestro corazón, y trae esperanza y alegría.

¿De dónde viene esta luz? De la gruta de Belén, donde los pastores

encontraron a «María y a José, y al niño acostado en el pesebre» (Lc

2, 16). Ante esta Sagrada Familia surge otra pregunta más profunda:

¿cómo pudo aquel pequeño y débil Niño traer al mundo una novedad tan

radical como para cambiar el curso de la historia? ¿No hay, tal vez,

algo de misterioso en su origen que va más allá de aquella gruta?

Surge siempre de nuevo, de este modo, la

pregunta sobre el origen de Jesús, la misma que plantea el procurador

Poncio Pilato durante el proceso: «¿De dónde eres tú?» (Jn 19,

9). Sin embargo, se trata de un origen bien claro. En el Evangelio de

Juan, cuando el Señor afirma: «Yo soy el pan bajado del cielo», los

judíos reaccionan murmurando: «¿No es este Jesús, el hijo de José? ¿No

conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del

cielo?» (Jn 6, 41-42). Y, poco más tarde, los habitantes de

Jerusalén se opusieron con fuerza ante la pretensión mesiánica de Jesús,

afirmando que se conoce bien «de dónde viene; mientras que el Mesías,

cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene» (Jn 7, 27). Jesús

mismo hace notar cuán inadecuada es su pretensión de conocer su origen, y

con esto ya ofrece una orientación para saber de dónde viene: «No vengo

por mi cuenta, sino que el Verdadero es el que me envía; a ese vosotros

no lo conocéis» (Jn 7, 28). Cierto, Jesús es originario de Nazaret, nació en Belén, pero ¿qué se sabe de su verdadero origen?

pregunta sobre el origen de Jesús, la misma que plantea el procurador

Poncio Pilato durante el proceso: «¿De dónde eres tú?» (Jn 19,

9). Sin embargo, se trata de un origen bien claro. En el Evangelio de

Juan, cuando el Señor afirma: «Yo soy el pan bajado del cielo», los

judíos reaccionan murmurando: «¿No es este Jesús, el hijo de José? ¿No

conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del

cielo?» (Jn 6, 41-42). Y, poco más tarde, los habitantes de

Jerusalén se opusieron con fuerza ante la pretensión mesiánica de Jesús,

afirmando que se conoce bien «de dónde viene; mientras que el Mesías,

cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene» (Jn 7, 27). Jesús

mismo hace notar cuán inadecuada es su pretensión de conocer su origen, y

con esto ya ofrece una orientación para saber de dónde viene: «No vengo

por mi cuenta, sino que el Verdadero es el que me envía; a ese vosotros

no lo conocéis» (Jn 7, 28). Cierto, Jesús es originario de Nazaret, nació en Belén, pero ¿qué se sabe de su verdadero origen?

En los cuatro Evangelios emerge con

claridad la respuesta a la pregunta «de dónde» viene Jesús: su verdadero

origen es el Padre, Dios; Él proviene totalmente de Él, pero de un modo

distinto al de todo profeta o enviado por Dios que lo han precedido.

Este origen en el misterio de Dios, «que nadie conoce», ya está

contenido en los relatos de la infancia de los Evangelios de Mateo y de

Lucas, que estamos leyendo en este tiempo navideño. El ángel Gabriel

anuncia: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te

cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a nacer será llamado

Hijo de Dios» (Lc 1, 35). Repetimos estas palabras cada vez que rezamos el Credo, la profesión de fe: «Et incarnatus est de Spiritu Sancto, ex Maria Virgine»,

«por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen». En esta

frase nos arrodillamos porque el velo que escondía a Dios, por decirlo

así, se abre y su misterio insondable e inaccesible nos toca: Dios se

convierte en el Emmanuel, «Dios con nosotros». Cuando escuchamos las

Misas compuestas por los grandes maestros de música sacra —pienso por

ejemplo en la Misa de la Coronación, de Mozart— notamos inmediatamente

cómo se detienen de modo especial en esta frase, casi queriendo expresar

con el lenguaje universal de la música aquello que las palabras no

pueden manifestar: el misterio grande de Dios que se encarna, que se

hace hombre.

claridad la respuesta a la pregunta «de dónde» viene Jesús: su verdadero

origen es el Padre, Dios; Él proviene totalmente de Él, pero de un modo

distinto al de todo profeta o enviado por Dios que lo han precedido.

Este origen en el misterio de Dios, «que nadie conoce», ya está

contenido en los relatos de la infancia de los Evangelios de Mateo y de

Lucas, que estamos leyendo en este tiempo navideño. El ángel Gabriel

anuncia: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te

cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a nacer será llamado

Hijo de Dios» (Lc 1, 35). Repetimos estas palabras cada vez que rezamos el Credo, la profesión de fe: «Et incarnatus est de Spiritu Sancto, ex Maria Virgine»,

«por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen». En esta

frase nos arrodillamos porque el velo que escondía a Dios, por decirlo

así, se abre y su misterio insondable e inaccesible nos toca: Dios se

convierte en el Emmanuel, «Dios con nosotros». Cuando escuchamos las

Misas compuestas por los grandes maestros de música sacra —pienso por

ejemplo en la Misa de la Coronación, de Mozart— notamos inmediatamente

cómo se detienen de modo especial en esta frase, casi queriendo expresar

con el lenguaje universal de la música aquello que las palabras no

pueden manifestar: el misterio grande de Dios que se encarna, que se

hace hombre.

Si consideramos atentamente la expresión

«por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen»,

encontramos que la misma incluye cuatro sujetos que actúan. En modo

explícito se menciona al Espíritu Santo y a María, pero está

sobreentendido «Él», es decir el Hijo, que se hizo carne en el seno de

la Virgen. En la Profesión de fe, el Credo, se define a Jesús

con diversos apelativos: «Señor, … Cristo, unigénito Hijo de Dios… Dios

de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero… de la misma

sustancia del Padre» (Credo niceno-constantinopolitano). Vemos

entonces que «Él» remite a otra persona, al Padre. El primer sujeto de

esta frase es, por lo tanto, el Padre que, con el Hijo y el Espíritu

Santo, es el único Dios.

«por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen»,

encontramos que la misma incluye cuatro sujetos que actúan. En modo

explícito se menciona al Espíritu Santo y a María, pero está

sobreentendido «Él», es decir el Hijo, que se hizo carne en el seno de

la Virgen. En la Profesión de fe, el Credo, se define a Jesús

con diversos apelativos: «Señor, … Cristo, unigénito Hijo de Dios… Dios

de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero… de la misma

sustancia del Padre» (Credo niceno-constantinopolitano). Vemos

entonces que «Él» remite a otra persona, al Padre. El primer sujeto de

esta frase es, por lo tanto, el Padre que, con el Hijo y el Espíritu

Santo, es el único Dios.

Esta afirmación del Credo no se

refiere al ser eterno de Dios, sino más bien nos habla de una acción en

la que toman parte las tres Personas divinas y que se realiza «ex Maria Virgine».

Sin ella el ingreso de Dios en la historia de la humanidad no habría

llegado a su fin ni habría tenido lugar aquello que es central en

nuestra Profesión de fe: Dios es un Dios con nosotros. Así, María

pertenece en modo irrenunciable a nuestra fe en el Dios que obra, que

entra en la historia. Ella pone a disposición toda su persona, «acepta»

convertirse en lugar en el que habita Dios.

refiere al ser eterno de Dios, sino más bien nos habla de una acción en

la que toman parte las tres Personas divinas y que se realiza «ex Maria Virgine».

Sin ella el ingreso de Dios en la historia de la humanidad no habría

llegado a su fin ni habría tenido lugar aquello que es central en

nuestra Profesión de fe: Dios es un Dios con nosotros. Así, María

pertenece en modo irrenunciable a nuestra fe en el Dios que obra, que

entra en la historia. Ella pone a disposición toda su persona, «acepta»

convertirse en lugar en el que habita Dios.

A veces también en el camino y en la vida

de fe podemos advertir nuestra pobreza, nuestra inadecuación ante el

testimonio que se ha de ofrecer al mundo. Pero Dios ha elegido

precisamente a una humilde mujer, en una aldea desconocida, en una de

las provincias más lejanas del gran Imperio romano. Siempre, incluso en

medio de las dificultades más arduas de afrontar, debemos tener

confianza en Dios, renovando la fe en su presencia y acción en nuestra

historia, como en la de María. ¡Nada es imposible para Dios! Con Él

nuestra existencia camina siempre sobre un terreno seguro y está abierta

a un futuro de esperanza firme.

de fe podemos advertir nuestra pobreza, nuestra inadecuación ante el

testimonio que se ha de ofrecer al mundo. Pero Dios ha elegido

precisamente a una humilde mujer, en una aldea desconocida, en una de

las provincias más lejanas del gran Imperio romano. Siempre, incluso en

medio de las dificultades más arduas de afrontar, debemos tener

confianza en Dios, renovando la fe en su presencia y acción en nuestra

historia, como en la de María. ¡Nada es imposible para Dios! Con Él

nuestra existencia camina siempre sobre un terreno seguro y está abierta

a un futuro de esperanza firme.

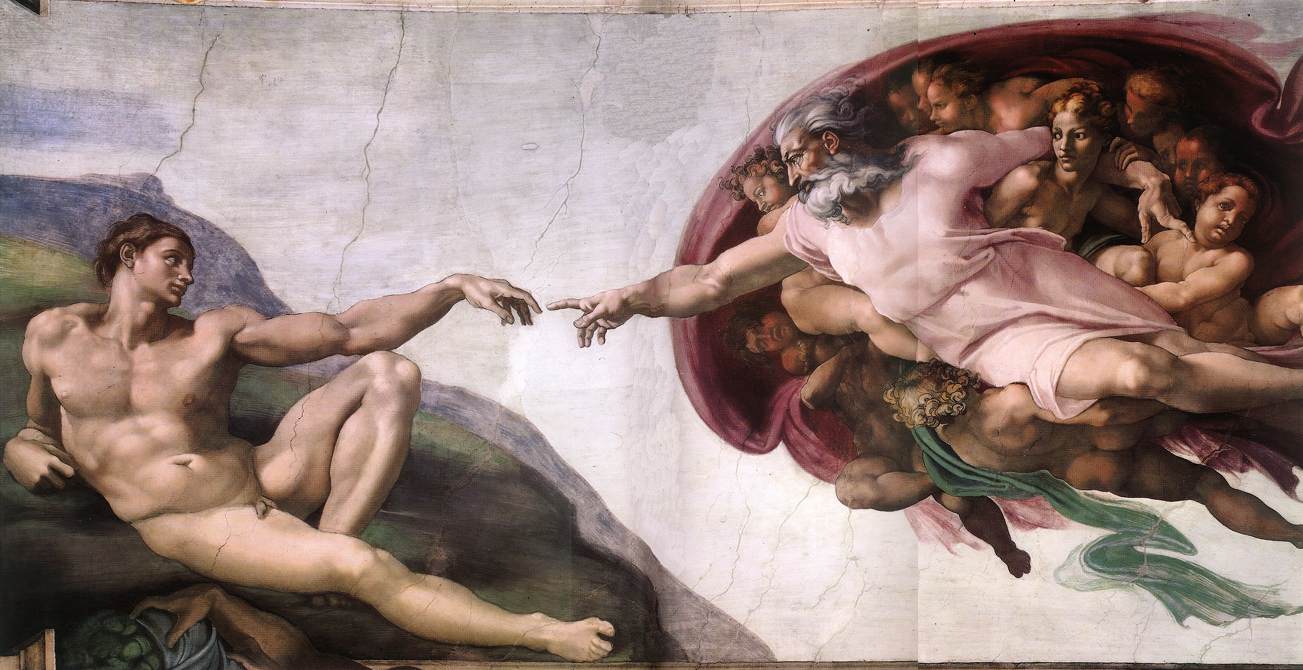

Profesando en el Credo: «Por

obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen», afirmamos que

el Espíritu Santo, como fuerza del Dios Altísimo, ha obrado de modo

misterioso en la Virgen María la concepción del Hijo de Dios. El

evangelista Lucas retoma las palabras del arcángel Gabriel: «El Espíritu

vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra» (1,

35). Son evidentes dos remisiones: la primera es al momento de la

creación. Al comienzo del Libro del Génesis leemos que «el

espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas» (1, 2); es el

Espíritu creador que ha dado vida a todas las cosas y al ser humano. Lo

que acontece en María, a través de la acción del mismo Espíritu divino,

es una nueva creación: Dios, que ha llamado al ser de la nada, con la

Encarnación da vida a un nuevo inicio de la humanidad. Los Padres de la

Iglesia en más de una ocasión hablan de Cristo como el nuevo Adán para

poner de relieve el inicio de la nueva creación por el nacimiento del

Hijo de Dios en el seno de la Virgen María. Esto nos hace reflexionar

sobre cómo la fe trae también a nosotros una novedad tan fuerte capaz de

producir un segundo nacimiento. En efecto, en el comienzo del ser

cristianos está el Bautismo que nos hace renacer como hijos de Dios, nos

hace participar en la relación filial que Jesús tiene con el Padre. Y

quisiera hacer notar cómo el Bautismo se recibe, nosotros

«somos bautizados» —es una voz pasiva— porque nadie es capaz de hacerse

hijo de Dios por sí mimo: es un don que se confiere gratuitamente. San

Pablo se refiere a esta filiación adoptiva de los cristianos en un

pasaje central de su Carta a los Romanos, donde escribe:

«Cuantos se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de

Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud, para recaer en

el temor, sino que habéis recibido un Espíritu de hijos de adopción, en

el que clamamos: “¡Abba, Padre!”. Ese mismo Espíritu da testimonio a

nuestro espíritu de que somos hijos de Dios» (8, 14-16), no siervos.

Sólo si nos abrimos a la acción de Dios, como María, sólo si confiamos

nuestra vida al Señor como a un amigo de quien nos fiamos totalmente,

todo cambia, nuestra vida adquiere un sentido nuevo y un rostro nuevo:

el de hijos de un Padre que nos ama y nunca nos abandona.

obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen», afirmamos que

el Espíritu Santo, como fuerza del Dios Altísimo, ha obrado de modo

misterioso en la Virgen María la concepción del Hijo de Dios. El

evangelista Lucas retoma las palabras del arcángel Gabriel: «El Espíritu

vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra» (1,

35). Son evidentes dos remisiones: la primera es al momento de la

creación. Al comienzo del Libro del Génesis leemos que «el

espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas» (1, 2); es el

Espíritu creador que ha dado vida a todas las cosas y al ser humano. Lo

que acontece en María, a través de la acción del mismo Espíritu divino,

es una nueva creación: Dios, que ha llamado al ser de la nada, con la

Encarnación da vida a un nuevo inicio de la humanidad. Los Padres de la

Iglesia en más de una ocasión hablan de Cristo como el nuevo Adán para

poner de relieve el inicio de la nueva creación por el nacimiento del

Hijo de Dios en el seno de la Virgen María. Esto nos hace reflexionar

sobre cómo la fe trae también a nosotros una novedad tan fuerte capaz de

producir un segundo nacimiento. En efecto, en el comienzo del ser

cristianos está el Bautismo que nos hace renacer como hijos de Dios, nos

hace participar en la relación filial que Jesús tiene con el Padre. Y

quisiera hacer notar cómo el Bautismo se recibe, nosotros

«somos bautizados» —es una voz pasiva— porque nadie es capaz de hacerse

hijo de Dios por sí mimo: es un don que se confiere gratuitamente. San

Pablo se refiere a esta filiación adoptiva de los cristianos en un

pasaje central de su Carta a los Romanos, donde escribe:

«Cuantos se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de

Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud, para recaer en

el temor, sino que habéis recibido un Espíritu de hijos de adopción, en

el que clamamos: “¡Abba, Padre!”. Ese mismo Espíritu da testimonio a

nuestro espíritu de que somos hijos de Dios» (8, 14-16), no siervos.

Sólo si nos abrimos a la acción de Dios, como María, sólo si confiamos

nuestra vida al Señor como a un amigo de quien nos fiamos totalmente,

todo cambia, nuestra vida adquiere un sentido nuevo y un rostro nuevo:

el de hijos de un Padre que nos ama y nunca nos abandona.

Hemos hablado de dos elementos: el primer

elemento el Espíritu sobre las aguas, el Espíritu Creador. Hay otro

elemento en las palabras de la Anunciación. El ángel dice a María: «La

fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra». Es una referencia a la

nube santa que, durante el camino del éxodo, se detenía sobre la tienda

del encuentro, sobre el arca de la Alianza, que el pueblo de Israel

llevaba consigo, y que indicaba la presencia de Dios (cf. Ex 40,

34-38). María, por lo tanto, es la nueva tienda santa, la nueva arca de

la alianza: con su «sí» a las palabras del arcángel, Dios recibe una

morada en este mundo, Aquel que el universo no puede contener establece

su morada en el seno de una virgen.

elemento el Espíritu sobre las aguas, el Espíritu Creador. Hay otro

elemento en las palabras de la Anunciación. El ángel dice a María: «La

fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra». Es una referencia a la

nube santa que, durante el camino del éxodo, se detenía sobre la tienda

del encuentro, sobre el arca de la Alianza, que el pueblo de Israel

llevaba consigo, y que indicaba la presencia de Dios (cf. Ex 40,

34-38). María, por lo tanto, es la nueva tienda santa, la nueva arca de

la alianza: con su «sí» a las palabras del arcángel, Dios recibe una

morada en este mundo, Aquel que el universo no puede contener establece

su morada en el seno de una virgen.

Volvamos, entonces, a la cuestión de la

que hemos partido, la cuestión sobre el origen de Jesús, sintetizada por

la pregunta de Pilato: «¿De dónde eres tú?». En nuestras reflexiones se

ve claro, desde el inicio de los Evangelios, cuál es el verdadero

origen de Jesús: Él es el Hijo unigénito del Padre, viene de Dios. Nos

encontramos ante el gran e impresionante misterio que celebramos en este

tiempo de Navidad: el Hijo de Dios, por obra del Espíritu Santo, se ha

encarnado en el seno de la Virgen María. Este es un anuncio que resuena

siempre nuevo y que en sí trae esperanza y alegría a nuestro corazón,

porque cada vez nos dona la certeza de que, aunque a menudo nos sintamos

débiles, pobres, incapaces ante las dificultades y el mal del mundo, el

poder de Dios actúa siempre y obra maravillas precisamente en la

debilidad. Su gracia es nuestra fuerza (cf. 2 Co 12, 9-10). Gracias.

que hemos partido, la cuestión sobre el origen de Jesús, sintetizada por

la pregunta de Pilato: «¿De dónde eres tú?». En nuestras reflexiones se

ve claro, desde el inicio de los Evangelios, cuál es el verdadero

origen de Jesús: Él es el Hijo unigénito del Padre, viene de Dios. Nos

encontramos ante el gran e impresionante misterio que celebramos en este

tiempo de Navidad: el Hijo de Dios, por obra del Espíritu Santo, se ha

encarnado en el seno de la Virgen María. Este es un anuncio que resuena

siempre nuevo y que en sí trae esperanza y alegría a nuestro corazón,

porque cada vez nos dona la certeza de que, aunque a menudo nos sintamos

débiles, pobres, incapaces ante las dificultades y el mal del mundo, el

poder de Dios actúa siempre y obra maravillas precisamente en la

debilidad. Su gracia es nuestra fuerza (cf. 2 Co 12, 9-10). Gracias.

94 de 95 – Catequesis del Santo Padre Benedicto XVI: Se hizo hombre

94 DE 95 – CATEQUESIS DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI: SE HIZO HOMBRE

AUDIENCIA GENERAL DEL 9 DE ENERO DE 2013

Se hizo hombre

Queridos hermanos y hermanas:

En este tiempo navideño nos detenemos una

vez más en el gran misterio de Dios que descendió de su Cielo para

entrar en nuestra carne. En Jesús, Dios se encarnó; se hizo hombre como

nosotros, y así nos abrió el camino hacia su Cielo, hacia la comunión

plena con Él.

vez más en el gran misterio de Dios que descendió de su Cielo para

entrar en nuestra carne. En Jesús, Dios se encarnó; se hizo hombre como

nosotros, y así nos abrió el camino hacia su Cielo, hacia la comunión

plena con Él.

En estos días ha resonado repetidas veces

en nuestras iglesias el término «Encarnación» de Dios, para expresar la

realidad que celebramos en la Santa Navidad: el Hijo de Dios se hizo

hombre, como recitamos en el Credo. Pero, ¿qué significa esta palabra central para la fe cristiana? Encarnación deriva del latín «incarnatio».

San Ignacio de Antioquía —finales del siglo I— y, sobre todo, san

Ireneo usaron este término reflexionando sobre el Prólogo del Evangelio

de san Juan, en especial sobre la expresión: «El Verbo se hizo carne» (Jn

1, 14). Aquí, la palabra «carne», según el uso hebreo, indica el hombre

en su integridad, todo el hombre, pero precisamente bajo el aspecto de

su caducidad y temporalidad, de su pobreza y contingencia. Esto para

decirnos que la salvación traída por el Dios que se hizo carne en Jesús

de Nazaret toca al hombre en su realidad concreta y en cualquier

situación en que se encuentre. Dios asumió la condición humana para

sanarla de todo lo que la separa de Él, para permitirnos llamarle, en su

Hijo unigénito, con el nombre de «Abbá, Padre» y ser verdaderamente

hijos de Dios. San Ireneo afirma: «Este es el motivo por el cual el

Verbo se hizo hombre, y el Hijo de Dios, Hijo del hombre: para que el

hombre, entrando en comunión con el Verbo y recibiendo de este modo la

filiación divina, llegara a ser hijo de Dios» (Adversus haereses, 3, 19, 1: PG 7, 939; cf. Catecismo de la Iglesia católica, 460).

en nuestras iglesias el término «Encarnación» de Dios, para expresar la

realidad que celebramos en la Santa Navidad: el Hijo de Dios se hizo

hombre, como recitamos en el Credo. Pero, ¿qué significa esta palabra central para la fe cristiana? Encarnación deriva del latín «incarnatio».

San Ignacio de Antioquía —finales del siglo I— y, sobre todo, san

Ireneo usaron este término reflexionando sobre el Prólogo del Evangelio

de san Juan, en especial sobre la expresión: «El Verbo se hizo carne» (Jn

1, 14). Aquí, la palabra «carne», según el uso hebreo, indica el hombre

en su integridad, todo el hombre, pero precisamente bajo el aspecto de

su caducidad y temporalidad, de su pobreza y contingencia. Esto para

decirnos que la salvación traída por el Dios que se hizo carne en Jesús

de Nazaret toca al hombre en su realidad concreta y en cualquier

situación en que se encuentre. Dios asumió la condición humana para

sanarla de todo lo que la separa de Él, para permitirnos llamarle, en su

Hijo unigénito, con el nombre de «Abbá, Padre» y ser verdaderamente

hijos de Dios. San Ireneo afirma: «Este es el motivo por el cual el

Verbo se hizo hombre, y el Hijo de Dios, Hijo del hombre: para que el

hombre, entrando en comunión con el Verbo y recibiendo de este modo la

filiación divina, llegara a ser hijo de Dios» (Adversus haereses, 3, 19, 1: PG 7, 939; cf. Catecismo de la Iglesia católica, 460).

«El Verbo se hizo carne» es una de esas

verdades a las que estamos tan acostumbrados que casi ya no nos asombra

la grandeza del acontecimiento que expresa. Y efectivamente en este

período navideño, en el que tal expresión se repite a menudo en la

liturgia, a veces se está más atento a los aspectos exteriores, a los

«colores» de la fiesta, que al corazón de la gran novedad cristiana que

celebramos: algo absolutamente impensable, que sólo Dios podía obrar y

donde podemos entrar solamente con la fe. El Logos, que está junto a Dios, el Logos que es Dios, el Creador del mundo (cf. Jn

1, 1), por quien fueron creadas todas las cosas (cf. 1, 3), que ha

acompañado y acompaña a los hombres en la historia con su luz (cf. 1,

4-5; 1, 9), se hace uno entre los demás, establece su morada en medio de

nosotros, se hace uno de nosotros (cf. 1, 14). El Concilio Ecuménico

Vaticano II afirma: «El Hijo de Dios… trabajó con manos de hombre, pensó

con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con

corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno

de nosotros, en todo semejante a nosotros excepto en el pecado» (const.

Gaudium et spes,

22). Es importante entonces recuperar el asombro ante este misterio,

dejarnos envolver por la grandeza de este acontecimiento: Dios, el

verdadero Dios, Creador de todo, recorrió como hombre nuestros caminos,

entrando en el tiempo del hombre, para comunicarnos su misma vida (cf. 1 Jn 1, 1-4). Y no lo hizo con el esplendor de un soberano, que somete con su poder el mundo, sino con la humildad de un niño.

verdades a las que estamos tan acostumbrados que casi ya no nos asombra

la grandeza del acontecimiento que expresa. Y efectivamente en este

período navideño, en el que tal expresión se repite a menudo en la

liturgia, a veces se está más atento a los aspectos exteriores, a los

«colores» de la fiesta, que al corazón de la gran novedad cristiana que

celebramos: algo absolutamente impensable, que sólo Dios podía obrar y

donde podemos entrar solamente con la fe. El Logos, que está junto a Dios, el Logos que es Dios, el Creador del mundo (cf. Jn

1, 1), por quien fueron creadas todas las cosas (cf. 1, 3), que ha

acompañado y acompaña a los hombres en la historia con su luz (cf. 1,

4-5; 1, 9), se hace uno entre los demás, establece su morada en medio de

nosotros, se hace uno de nosotros (cf. 1, 14). El Concilio Ecuménico

Vaticano II afirma: «El Hijo de Dios… trabajó con manos de hombre, pensó

con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con

corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno

de nosotros, en todo semejante a nosotros excepto en el pecado» (const.

Gaudium et spes,

22). Es importante entonces recuperar el asombro ante este misterio,

dejarnos envolver por la grandeza de este acontecimiento: Dios, el

verdadero Dios, Creador de todo, recorrió como hombre nuestros caminos,

entrando en el tiempo del hombre, para comunicarnos su misma vida (cf. 1 Jn 1, 1-4). Y no lo hizo con el esplendor de un soberano, que somete con su poder el mundo, sino con la humildad de un niño.

Desearía poner de relieve un segundo

elemento. En la Santa Navidad, a menudo, se intercambia algún regalo con

las personas más cercanas. Tal vez puede ser un gesto realizado por

costumbre, pero generalmente expresa afecto, es un signo de amor y de

estima. En la oración sobre las ofrendas de la Misa de medianoche de la

solemnidad de Navidad la Iglesia reza así: «Acepta, Señor, nuestras

ofrendas en esta noche santa, y por este intercambio de dones en el que

nos muestras tu divina largueza, haznos partícipes de la divinidad de tu

Hijo que, al asumir la naturaleza humana, nos ha unido a la tuya de

modo admirable». El pensamiento de la donación, por lo tanto, está en el

centro de la liturgia y recuerda a nuestra conciencia el don originario

de la Navidad: Dios, en aquella noche santa, haciéndose carne, quiso

hacerse don para los hombres, se dio a sí mismo por nosotros; Dios hizo

de su Hijo único un don para nosotros, asumió nuestra humanidad para

donarnos su divinidad. Este es el gran don. También en nuestro donar no

es importante que un regalo sea más o menos costoso; quien no logra

donar un poco de sí mismo, dona siempre demasiado poco. Es más, a veces

se busca precisamente sustituir el corazón y el compromiso de donación

de sí mismo con el dinero, con cosas materiales. El misterio de la

Encarnación indica que Dios no ha hecho así: no ha donado algo, sino que

se ha donado a sí mismo en su Hijo unigénito. Encontramos aquí el

modelo de nuestro donar, para que nuestras relaciones, especialmente

aquellas más importantes, estén guiadas por la gratuidad del amor.

elemento. En la Santa Navidad, a menudo, se intercambia algún regalo con

las personas más cercanas. Tal vez puede ser un gesto realizado por

costumbre, pero generalmente expresa afecto, es un signo de amor y de

estima. En la oración sobre las ofrendas de la Misa de medianoche de la

solemnidad de Navidad la Iglesia reza así: «Acepta, Señor, nuestras

ofrendas en esta noche santa, y por este intercambio de dones en el que

nos muestras tu divina largueza, haznos partícipes de la divinidad de tu

Hijo que, al asumir la naturaleza humana, nos ha unido a la tuya de

modo admirable». El pensamiento de la donación, por lo tanto, está en el

centro de la liturgia y recuerda a nuestra conciencia el don originario

de la Navidad: Dios, en aquella noche santa, haciéndose carne, quiso

hacerse don para los hombres, se dio a sí mismo por nosotros; Dios hizo

de su Hijo único un don para nosotros, asumió nuestra humanidad para

donarnos su divinidad. Este es el gran don. También en nuestro donar no

es importante que un regalo sea más o menos costoso; quien no logra

donar un poco de sí mismo, dona siempre demasiado poco. Es más, a veces

se busca precisamente sustituir el corazón y el compromiso de donación

de sí mismo con el dinero, con cosas materiales. El misterio de la

Encarnación indica que Dios no ha hecho así: no ha donado algo, sino que

se ha donado a sí mismo en su Hijo unigénito. Encontramos aquí el

modelo de nuestro donar, para que nuestras relaciones, especialmente

aquellas más importantes, estén guiadas por la gratuidad del amor.

Quisiera ofrecer una tercera reflexión:

el hecho de la Encarnación, de Dios que se hace hombre como nosotros,

nos muestra el inaudito realismo del amor divino. El obrar de Dios, en

efecto, no se limita a las palabras, es más, podríamos decir que Él no

se conforma con hablar, sino que se sumerge en nuestra historia y asume

sobre sí el cansancio y el peso de la vida humana. El Hijo de Dios se

hizo verdaderamente hombre, nació de la Virgen María, en un tiempo y en

un lugar determinados, en Belén durante el reinado del emperador

Augusto, bajo el gobernador Quirino (cf. Lc 2, 1-2); creció en

una familia, tuvo amigos, formó un grupo de discípulos, instruyó a los

Apóstoles para continuar su misión, y terminó el curso de su vida

terrena en la cruz. Este modo de obrar de Dios es un fuerte estímulo

para interrogarnos sobre el realismo de nuestra fe, que no debe

limitarse al ámbito del sentimiento, de las emociones, sino que debe

entrar en lo concreto de nuestra existencia, debe tocar nuestra vida de

cada día y orientarla también de modo práctico. Dios no se quedó en las

palabras, sino que nos indicó cómo vivir, compartiendo nuestra misma

experiencia, menos en el pecado. El Catecismo de san Pío X, que algunos

de nosotros estudiamos cuando éramos jóvenes, con su esencialidad, ante

la pregunta: «¿Qué debemos hacer para vivir según Dios?», da esta

respuesta: «Para vivir según Dios debemos creer las verdades por Él

reveladas y observar sus mandamientos con la ayuda de su gracia, que se

obtiene mediante los sacramentos y la oración». La fe tiene un aspecto

fundamental que afecta no sólo la mente y el corazón, sino toda nuestra

vida.

el hecho de la Encarnación, de Dios que se hace hombre como nosotros,

nos muestra el inaudito realismo del amor divino. El obrar de Dios, en

efecto, no se limita a las palabras, es más, podríamos decir que Él no

se conforma con hablar, sino que se sumerge en nuestra historia y asume

sobre sí el cansancio y el peso de la vida humana. El Hijo de Dios se

hizo verdaderamente hombre, nació de la Virgen María, en un tiempo y en

un lugar determinados, en Belén durante el reinado del emperador

Augusto, bajo el gobernador Quirino (cf. Lc 2, 1-2); creció en

una familia, tuvo amigos, formó un grupo de discípulos, instruyó a los

Apóstoles para continuar su misión, y terminó el curso de su vida

terrena en la cruz. Este modo de obrar de Dios es un fuerte estímulo

para interrogarnos sobre el realismo de nuestra fe, que no debe

limitarse al ámbito del sentimiento, de las emociones, sino que debe

entrar en lo concreto de nuestra existencia, debe tocar nuestra vida de

cada día y orientarla también de modo práctico. Dios no se quedó en las

palabras, sino que nos indicó cómo vivir, compartiendo nuestra misma

experiencia, menos en el pecado. El Catecismo de san Pío X, que algunos

de nosotros estudiamos cuando éramos jóvenes, con su esencialidad, ante

la pregunta: «¿Qué debemos hacer para vivir según Dios?», da esta

respuesta: «Para vivir según Dios debemos creer las verdades por Él

reveladas y observar sus mandamientos con la ayuda de su gracia, que se

obtiene mediante los sacramentos y la oración». La fe tiene un aspecto

fundamental que afecta no sólo la mente y el corazón, sino toda nuestra

vida.

Propongo un último elemento para vuestra reflexión. San Juan afirma que el Verbo, el Logos

estaba desde el principio junto a Dios, y que todo ha sido hecho por

medio del Verbo y nada de lo que existe se ha hecho sin Él (cf. Jn

1, 1-3). El evangelista hace una clara alusión al relato de la creación

que se encuentra en los primeros capítulos del libro del Génesis, y lo

relee a la luz de Cristo. Este es un criterio fundamental en la lectura

cristiana de la Biblia: el Antiguo y el Nuevo Testamento se han de leer

siempre juntos, y a partir del Nuevo se abre el sentido más profundo

también del Antiguo. Aquel mismo Verbo, que existe desde siempre junto a

Dios, que Él mismo es Dios y por medio del cual y en vista del cual

todo ha sido creado (cf. Col 1, 16-17), se hizo hombre: el Dios

eterno e infinito se ha sumergido en la finitud humana, en su criatura,

para reconducir al hombre y a toda la creación hacia Él. El Catecismo de la Iglesia católica

afirma: «La primera creación encuentra su sentido y su cumbre en la

nueva creación en Cristo, cuyo esplendor sobrepasa el de la primera» (n. 349).

Los Padres de la Iglesia han comparado a Jesús con Adán, hasta

definirle «segundo Adán» o el Adán definitivo, la imagen perfecta de

Dios. Con la Encarnación del Hijo de Dios tiene lugar una nueva

creación, que dona la respuesta completa a la pregunta: «¿Quién es el

hombre?». Sólo en Jesús se manifiesta completamente el proyecto de Dios

sobre el ser humano: Él es el hombre definitivo según Dios. El Concilio

Vaticano II lo reafirma con fuerza: «Realmente, el misterio del hombre

sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado… Cristo, el nuevo

Adán, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la

grandeza de su vocación» (const. Gaudium et spes, 22; cf.Catecismo de la Iglesia católica, 359).

En aquel niño, el Hijo de Dios que contemplamos en Navidad, podemos

reconocer el rostro auténtico, no sólo de Dios, sino el auténtico rostro

del ser humano. Sólo abriéndonos a la acción de su gracia y buscando

seguirle cada día, realizamos el proyecto de Dios sobre nosotros, sobre

cada uno de nosotros.

estaba desde el principio junto a Dios, y que todo ha sido hecho por

medio del Verbo y nada de lo que existe se ha hecho sin Él (cf. Jn

1, 1-3). El evangelista hace una clara alusión al relato de la creación

que se encuentra en los primeros capítulos del libro del Génesis, y lo

relee a la luz de Cristo. Este es un criterio fundamental en la lectura

cristiana de la Biblia: el Antiguo y el Nuevo Testamento se han de leer

siempre juntos, y a partir del Nuevo se abre el sentido más profundo

también del Antiguo. Aquel mismo Verbo, que existe desde siempre junto a

Dios, que Él mismo es Dios y por medio del cual y en vista del cual

todo ha sido creado (cf. Col 1, 16-17), se hizo hombre: el Dios

eterno e infinito se ha sumergido en la finitud humana, en su criatura,

para reconducir al hombre y a toda la creación hacia Él. El Catecismo de la Iglesia católica

afirma: «La primera creación encuentra su sentido y su cumbre en la

nueva creación en Cristo, cuyo esplendor sobrepasa el de la primera» (n. 349).

Los Padres de la Iglesia han comparado a Jesús con Adán, hasta

definirle «segundo Adán» o el Adán definitivo, la imagen perfecta de

Dios. Con la Encarnación del Hijo de Dios tiene lugar una nueva

creación, que dona la respuesta completa a la pregunta: «¿Quién es el

hombre?». Sólo en Jesús se manifiesta completamente el proyecto de Dios

sobre el ser humano: Él es el hombre definitivo según Dios. El Concilio

Vaticano II lo reafirma con fuerza: «Realmente, el misterio del hombre

sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado… Cristo, el nuevo

Adán, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la

grandeza de su vocación» (const. Gaudium et spes, 22; cf.Catecismo de la Iglesia católica, 359).

En aquel niño, el Hijo de Dios que contemplamos en Navidad, podemos

reconocer el rostro auténtico, no sólo de Dios, sino el auténtico rostro

del ser humano. Sólo abriéndonos a la acción de su gracia y buscando

seguirle cada día, realizamos el proyecto de Dios sobre nosotros, sobre

cada uno de nosotros.

Queridos amigos, en este período

meditemos la grande y maravillosa riqueza del misterio de la

Encarnación, para dejar que el Señor nos ilumine y nos transforme cada

vez más a imagen de su Hijo hecho hombre por nosotros.

meditemos la grande y maravillosa riqueza del misterio de la

Encarnación, para dejar que el Señor nos ilumine y nos transforme cada

vez más a imagen de su Hijo hecho hombre por nosotros.

93 de 95 – Catequesis del Santo Padre Benedicto XVI: Jesucristo, “mediador y plenitud de toda la revelación”

93 DE 95 – CATEQUESIS DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI: JESUCRISTO, “MEDIADOR Y PLENITUD DE TODA LA REVELACIÓN”

AUDIENCIA GENERAL DEL 16 DE ENERO DE 2013

Jesucristo, “mediador y plenitud de toda la revelación”

Queridos hermanos y hermanas:

El Concilio Vaticano II, en la constitución sobre la divina Revelación Dei Verbum,

afirma que la íntima verdad de toda la Revelación de Dios resplandece

para nosotros «en Cristo, mediador y plenitud de toda la revelación» (n.

2). El Antiguo Testamento nos narra cómo Dios, después de la creación, a

pesar del pecado original, a pesar de la arrogancia del hombre de

querer ocupar el lugar de su Creador, ofrece de nuevo la posibilidad de

su amistad, sobre todo a través de la alianza con Abrahán y el camino de

un pequeño pueblo, el pueblo de Israel, que Él eligió no con criterios

de poder terreno, sino sencillamente por amor. Es una elección que sigue

siendo un misterio y revela el estilo de Dios, que llama a algunos no

para excluir a otros, sino para que hagan de puente para conducir a Él:

elección es siempre elección para el otro. En la historia del pueblo de

Israel podemos volver a recorrer las etapas de un largo camino en el que

Dios se da a conocer, se revela, entra en la historia con palabras y

con acciones. Para esta obra Él se sirve de mediadores —como Moisés, los

Profetas, los Jueces— que comunican al pueblo su voluntad, recuerdan la

exigencia de fidelidad a la alianza y mantienen viva la esperanza de la

realización plena y definitiva de las promesas divinas.

afirma que la íntima verdad de toda la Revelación de Dios resplandece

para nosotros «en Cristo, mediador y plenitud de toda la revelación» (n.

2). El Antiguo Testamento nos narra cómo Dios, después de la creación, a

pesar del pecado original, a pesar de la arrogancia del hombre de

querer ocupar el lugar de su Creador, ofrece de nuevo la posibilidad de

su amistad, sobre todo a través de la alianza con Abrahán y el camino de

un pequeño pueblo, el pueblo de Israel, que Él eligió no con criterios

de poder terreno, sino sencillamente por amor. Es una elección que sigue

siendo un misterio y revela el estilo de Dios, que llama a algunos no

para excluir a otros, sino para que hagan de puente para conducir a Él:

elección es siempre elección para el otro. En la historia del pueblo de

Israel podemos volver a recorrer las etapas de un largo camino en el que

Dios se da a conocer, se revela, entra en la historia con palabras y

con acciones. Para esta obra Él se sirve de mediadores —como Moisés, los

Profetas, los Jueces— que comunican al pueblo su voluntad, recuerdan la

exigencia de fidelidad a la alianza y mantienen viva la esperanza de la

realización plena y definitiva de las promesas divinas.

Y es precisamente la realización de estas

promesas lo que hemos contemplado en la Santa Navidad: la Revelación de

Dios alcanza su cumbre, su plenitud. En Jesús de Nazaret, Dios visita

realmente a su pueblo, visita a la humanidad de un modo que va más allá

de toda espera: envía a su Hijo Unigénito; Dios mismo se hace hombre.

Jesús no nos dice algo sobre Dios, no habla simplemente del Padre, sino

que es revelación de Dios, porque es Dios, y nos revela de este modo el

rostro de Dios. San Juan, en el Prólogo de su Evangelio, escribe: «A

Dios nadie lo ha visto jamás: Dios unigénito, que está en el seno del

Padre, es quien lo ha revelado» (Jn1, 18).

promesas lo que hemos contemplado en la Santa Navidad: la Revelación de

Dios alcanza su cumbre, su plenitud. En Jesús de Nazaret, Dios visita

realmente a su pueblo, visita a la humanidad de un modo que va más allá

de toda espera: envía a su Hijo Unigénito; Dios mismo se hace hombre.

Jesús no nos dice algo sobre Dios, no habla simplemente del Padre, sino

que es revelación de Dios, porque es Dios, y nos revela de este modo el

rostro de Dios. San Juan, en el Prólogo de su Evangelio, escribe: «A

Dios nadie lo ha visto jamás: Dios unigénito, que está en el seno del

Padre, es quien lo ha revelado» (Jn1, 18).

Quisiera detenerme en este «revelar el

rostro de Dios». Al respecto, san Juan, en su Evangelio, nos relata un

hecho significativo que acabamos de escuchar. Acercándose la Pasión,

Jesús tranquiliza a sus discípulos invitándoles a no temer y a tener fe;

luego entabla un diálogo con ellos, donde habla de Dios Padre (cf. Jn 14, 2-9). En cierto momento, el apóstol Felipe pide a Jesús: «Señor, muéstranos al Padre y nos basta» (Jn

14, 8). Felipe es muy práctico y concreto, dice también lo que nosotros

queremos decir: «queremos ver, muéstranos al Padre», pide «ver» al

Padre, ver su rostro. La respuesta de Jesús es respuesta no sólo para

Felipe, sino también para nosotros, y nos introduce en el corazón de la

fe cristológica. El Señor afirma: «Quien me ha visto a mí ha visto al

Padre» (Jn 14, 9). En esta expresión se encierra sintéticamente

la novedad del Nuevo Testamento, la novedad que apareció en la gruta de

Belén: Dios se puede ver, Dios manifestó su rostro, es visible en

Jesucristo.

rostro de Dios». Al respecto, san Juan, en su Evangelio, nos relata un

hecho significativo que acabamos de escuchar. Acercándose la Pasión,

Jesús tranquiliza a sus discípulos invitándoles a no temer y a tener fe;

luego entabla un diálogo con ellos, donde habla de Dios Padre (cf. Jn 14, 2-9). En cierto momento, el apóstol Felipe pide a Jesús: «Señor, muéstranos al Padre y nos basta» (Jn

14, 8). Felipe es muy práctico y concreto, dice también lo que nosotros

queremos decir: «queremos ver, muéstranos al Padre», pide «ver» al

Padre, ver su rostro. La respuesta de Jesús es respuesta no sólo para

Felipe, sino también para nosotros, y nos introduce en el corazón de la

fe cristológica. El Señor afirma: «Quien me ha visto a mí ha visto al

Padre» (Jn 14, 9). En esta expresión se encierra sintéticamente

la novedad del Nuevo Testamento, la novedad que apareció en la gruta de

Belén: Dios se puede ver, Dios manifestó su rostro, es visible en

Jesucristo.

En todo el Antiguo Testamento está muy

presente el tema de la «búsqueda del rostro de Dios», el deseo de

conocer este rostro, el deseo de ver a Dios como es; tanto que el

término hebreo pānîm, que significa «rostro», se encuentra 400

veces, y 100 de ellas se refieren a Dios: 100 veces existe la referencia

a Dios, se quiere ver el rostro de Dios. Sin embargo la religión judía

prohíbe totalmente las imágenes porque a Dios no se le puede

representar, como hacían en cambio los pueblos vecinos con la adoración

de los ídolos. Por lo tanto, con esta prohibición de imágenes, el

Antiguo Testamento parece excluir totalmente el «ver» del culto y de la

piedad. ¿Qué significa, entonces, para el israelita piadoso, buscar el

rostro de Dios, sabiendo que no puede existir ninguna imagen? La

pregunta es importante: por una parte se quiere decir que Dios no se

puede reducir a un objeto, como una imagen que se toma en la mano, pero

tampoco se puede poner una cosa en el lugar de Dios. Por otra parte, sin

embargo, se afirma que Dios tiene un rostro, es decir, que es un «Tú»

que puede entrar en relación, que no está cerrado en su Cielo mirando

desde lo alto a la humanidad. Dios está, ciertamente, sobre todas las

cosas, pero se dirige a nosotros, nos escucha, nos ve, habla, estipula

alianza, es capaz de amar. La historia de la salvación es la historia de

Dios con la humanidad, es la historia de esta relación con Dios que se

revela progresivamente al hombre, que se da conocer a sí mismo, su

rostro.

presente el tema de la «búsqueda del rostro de Dios», el deseo de

conocer este rostro, el deseo de ver a Dios como es; tanto que el

término hebreo pānîm, que significa «rostro», se encuentra 400

veces, y 100 de ellas se refieren a Dios: 100 veces existe la referencia

a Dios, se quiere ver el rostro de Dios. Sin embargo la religión judía

prohíbe totalmente las imágenes porque a Dios no se le puede

representar, como hacían en cambio los pueblos vecinos con la adoración

de los ídolos. Por lo tanto, con esta prohibición de imágenes, el

Antiguo Testamento parece excluir totalmente el «ver» del culto y de la

piedad. ¿Qué significa, entonces, para el israelita piadoso, buscar el

rostro de Dios, sabiendo que no puede existir ninguna imagen? La

pregunta es importante: por una parte se quiere decir que Dios no se

puede reducir a un objeto, como una imagen que se toma en la mano, pero

tampoco se puede poner una cosa en el lugar de Dios. Por otra parte, sin

embargo, se afirma que Dios tiene un rostro, es decir, que es un «Tú»

que puede entrar en relación, que no está cerrado en su Cielo mirando

desde lo alto a la humanidad. Dios está, ciertamente, sobre todas las

cosas, pero se dirige a nosotros, nos escucha, nos ve, habla, estipula

alianza, es capaz de amar. La historia de la salvación es la historia de

Dios con la humanidad, es la historia de esta relación con Dios que se

revela progresivamente al hombre, que se da conocer a sí mismo, su

rostro.

Precisamente al comienzo del año, el 1 de

enero, hemos escuchado en la liturgia la bellísima oración de bendición

sobre el pueblo: «El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro

sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te

conceda la paz» (Nm 6, 24-26). El esplendor del rostro divino

es la fuente de la vida, es lo que permite ver la realidad; la luz de su

rostro es la guía de la vida. En el Antiguo Testamento hay una figura a

la que está vinculada de modo especial el tema del «rostro de Dios»: se

trata de Moisés, a quien Dios elige para liberar al pueblo de la

esclavitud de Egipto, donarle la Ley de la alianza y guiarle a la Tierra

prometida. Pues bien, el capítulo 33 del Libro del Éxodo dice

que Moisés tenía una relación estrecha y confidencial con Dios: «El

Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con un amigo»

(v. 11). Dada esta confianza, Moisés pide a Dios: «¡Muéstrame tu

gloria!», y la respuesta de Dios es clara: «Yo haré pasar ante ti toda

mi bondad y pronunciaré ante ti el nombre del Señor… Pero mi rostro no

lo puedes ver, porque no puede verlo nadie y quedar con vida… Aquí hay

un sitio junto a mí… podrás ver mi espalda, pero mi rostro no lo verás»

(vv. 18-23). Por un lado, entonces, tiene lugar el diálogo cara a cara

como entre amigos, pero por otro lado existe la imposibilidad, en esta

vida, de ver el rostro de Dios, que permanece oculto; la visión es

limitada. Los Padres dicen que estas palabras, «tú puedes ver sólo mi

espalda», quieren decir: tú sólo puedes seguir a Cristo y siguiéndole

ves desde la espalda el misterio de Dios. Se puede seguir a Dios viendo

su espalda.

enero, hemos escuchado en la liturgia la bellísima oración de bendición

sobre el pueblo: «El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro

sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te

conceda la paz» (Nm 6, 24-26). El esplendor del rostro divino

es la fuente de la vida, es lo que permite ver la realidad; la luz de su

rostro es la guía de la vida. En el Antiguo Testamento hay una figura a

la que está vinculada de modo especial el tema del «rostro de Dios»: se

trata de Moisés, a quien Dios elige para liberar al pueblo de la

esclavitud de Egipto, donarle la Ley de la alianza y guiarle a la Tierra

prometida. Pues bien, el capítulo 33 del Libro del Éxodo dice

que Moisés tenía una relación estrecha y confidencial con Dios: «El

Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con un amigo»

(v. 11). Dada esta confianza, Moisés pide a Dios: «¡Muéstrame tu

gloria!», y la respuesta de Dios es clara: «Yo haré pasar ante ti toda

mi bondad y pronunciaré ante ti el nombre del Señor… Pero mi rostro no

lo puedes ver, porque no puede verlo nadie y quedar con vida… Aquí hay

un sitio junto a mí… podrás ver mi espalda, pero mi rostro no lo verás»

(vv. 18-23). Por un lado, entonces, tiene lugar el diálogo cara a cara

como entre amigos, pero por otro lado existe la imposibilidad, en esta

vida, de ver el rostro de Dios, que permanece oculto; la visión es

limitada. Los Padres dicen que estas palabras, «tú puedes ver sólo mi

espalda», quieren decir: tú sólo puedes seguir a Cristo y siguiéndole

ves desde la espalda el misterio de Dios. Se puede seguir a Dios viendo

su espalda.

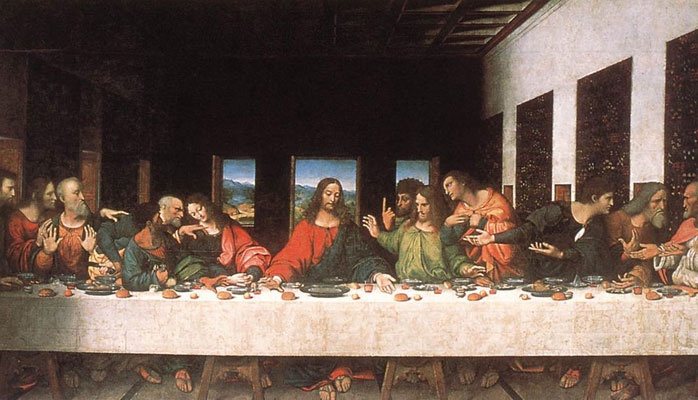

Algo completamente nuevo tiene lugar, sin

embargo, con la Encarnación. La búsqueda del rostro de Dios recibe un

viraje inimaginable, porque este rostro ahora se puede ver: es el rostro

de Jesús, del Hijo de Dios que se hace hombre. En Él halla cumplimiento

el camino de revelación de Dios iniciado con la llamada de Abrahán, Él

es la plenitud de esta revelación porque es el Hijo de Dios, es a la vez

«mediador y plenitud de toda la Revelación» (const. dogm. Dei Verbum,

2), en Él el contenido de la Revelación y el Revelador coinciden. Jesús

nos muestra el rostro de Dios y nos da a conocer el nombre de Dios. En

la Oración sacerdotal, en la Última Cena, Él dice al Padre: «He

manifestado tu nombre a los hombres… Les he dado a conocer tu nombre»

(cf. Jn 17, 6.26). La expresión «nombre de Dios» significa Dios

como Aquel que está presente entre los hombres. A Moisés, junto a la

zarza ardiente, Dios le había revelado su nombre, es decir, hizo posible

que se le invocara, había dado un signo concreto de su «estar» entre

los hombres. Todo esto encuentra en Jesús cumplimiento y plenitud: Él

inaugura de un modo nuevo la presencia de Dios en la historia, porque

quien lo ve a Él ve al Padre, como dice a Felipe (cf. Jn 14,

9). El cristianismo —afirma san Bernardo— es la «religión de la Palabra

de Dios»; no, sin embargo, de «una palabra escrita y muda, sino del

Verbo encarnado y viviente» (Hom. super missus est, IV, 11: pl

183, 86 b). En la tradición patrística y medieval se usa una fórmula

especial para expresar esta realidad: se dice que Jesús es el Verbum abbreviatum (cf. Rm 9, 28, referido a Is

10, 23), el Verbo abreviado, la Palabra breve, abreviada y sustancial

del Padre, que nos ha dicho todo de Él. En Jesús está presente toda la

Palabra.

embargo, con la Encarnación. La búsqueda del rostro de Dios recibe un

viraje inimaginable, porque este rostro ahora se puede ver: es el rostro

de Jesús, del Hijo de Dios que se hace hombre. En Él halla cumplimiento

el camino de revelación de Dios iniciado con la llamada de Abrahán, Él

es la plenitud de esta revelación porque es el Hijo de Dios, es a la vez

«mediador y plenitud de toda la Revelación» (const. dogm. Dei Verbum,

2), en Él el contenido de la Revelación y el Revelador coinciden. Jesús

nos muestra el rostro de Dios y nos da a conocer el nombre de Dios. En

la Oración sacerdotal, en la Última Cena, Él dice al Padre: «He

manifestado tu nombre a los hombres… Les he dado a conocer tu nombre»

(cf. Jn 17, 6.26). La expresión «nombre de Dios» significa Dios

como Aquel que está presente entre los hombres. A Moisés, junto a la

zarza ardiente, Dios le había revelado su nombre, es decir, hizo posible

que se le invocara, había dado un signo concreto de su «estar» entre

los hombres. Todo esto encuentra en Jesús cumplimiento y plenitud: Él

inaugura de un modo nuevo la presencia de Dios en la historia, porque

quien lo ve a Él ve al Padre, como dice a Felipe (cf. Jn 14,

9). El cristianismo —afirma san Bernardo— es la «religión de la Palabra

de Dios»; no, sin embargo, de «una palabra escrita y muda, sino del

Verbo encarnado y viviente» (Hom. super missus est, IV, 11: pl

183, 86 b). En la tradición patrística y medieval se usa una fórmula

especial para expresar esta realidad: se dice que Jesús es el Verbum abbreviatum (cf. Rm 9, 28, referido a Is

10, 23), el Verbo abreviado, la Palabra breve, abreviada y sustancial

del Padre, que nos ha dicho todo de Él. En Jesús está presente toda la

Palabra.

En Jesús también la mediación entre Dios y